Heute ist die Urnenbestattung ein normaler Teil unserer Bestattungskultur. Das ist aber das Ergebnis einer Auseinandersetzung zwischen religiösen Vorbehalten einerseits und Notwendigkeiten moderner Friedhofsplanung in den Großstädten andererseits. Die Inschrift am Eingangsvorbau des Krematoriums / Ostfriedhof in München weist darauf hin.

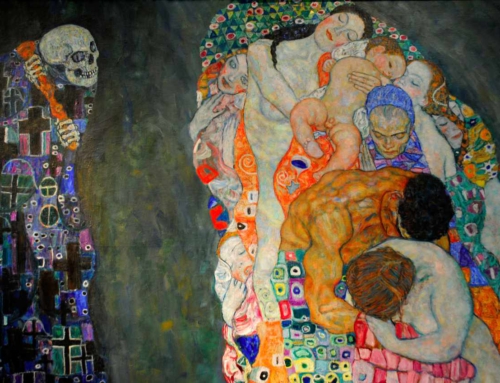

In Deutschland ist die Geschichte der Urnenbestattung noch relativ jung. Die christlichen Kirchen haben diese Form der Beisetzung lange abgelehnt. Das Konzept der leiblichen Auferstehung, so auch im Islam und in Teilen des Judentums, stand und steht dort einer Kremierung entgegen. Asiatische Religionen, die eher das Konzept der Wiedergeburt kennen, hingegen sehen in der Kremierung eine Befreiung der Seele durch den vom Verfall gekennzeichneten Körper.

Auf der Weltausstellung in Wien 1873 wurde die erste Anlage zur Feuerbestattung vorgestellt. 1878 wurde in Gotha das erste Krematorium auf deutschem Boden in Betrieb genommen. In München fand die erste Feuerbestattung am 28. November 1912 statt. Die evangelische Kirche erlaubt die Urnenbeisetzung seit 1920, die Katholische Kirche seit den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Zwischen 1912 und den 60er Jahren hatten Christen daher abzuwägen, wie sie es halten wollen.

Die Kremierung spart Platz auf den Friedhöfen. Das ist besonders in Städten ein großer Vorteil. Zudem können Angehörige die Abschiedsfeier ohne unmittelbaren Zeitdruck planen. Auch der Preis spricht für eine Kremierung. Heute ist es letztlich eine Frage der persönlichen Entscheidung. Auch die beiden großen Kirchen haben ihren Frieden mit der Urnenbestattung gemacht. Die Tafel im Ostfriedhof erinnert uns daran, dass auch diese Freiheit über einen langen Zeitraum im letzten Jahrhundert erkämpft werden musste.